3月1日(木)雨のちくもり 南の強風

8時 気温14.8度 湿度78%

今日から3月。昨夜から雨。

今日も午前中は暖かい雨が降り、強風が吹き荒れる。

冬白菜が巻かないままとう立ち。

虫たちも目覚める。

温床の外に既に蟻が巣を作っていた。

○苗作り

今日はウリ科4種を播く。

かぼちゃ「東京カボチャ」

メロン

「菊メロン」値札つき(^o^;

「ニューメロン」値札かくす(^o^;

すいか「乙女西瓜」

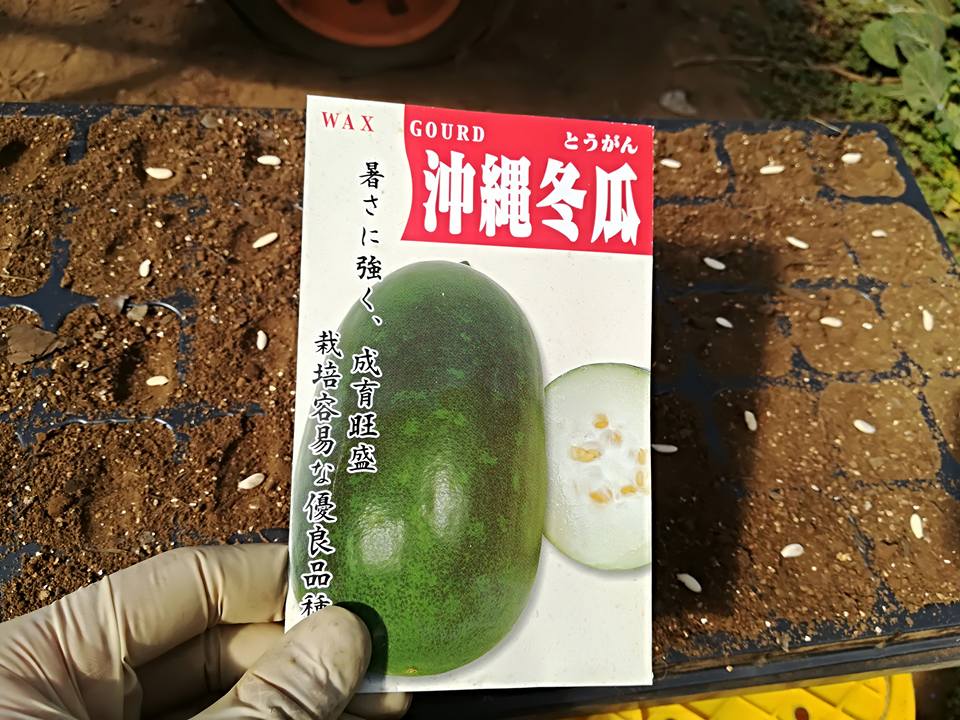

とうがん「沖縄冬瓜」

○定植

密閉ポリで育てたにんじん畝をついに開ける。

真冬の播種で難しかったがやはり半分くらいは定着していなかった。

定着しなかったマルチ穴に定植機会を失って苗として残っていた、

チコリー、コールラビ、ゴルゴビートの3種を定植。

チコリーは一度定植したが風と寒さで瀕死となり、

一旦ハウスで保護して再生させたもの。

草丈が高く、虫を寄せるアブラナ科のコールラビを真ん中に置き、

虫の数をコントロールするキク科のチコリーは外側に置き、

アカザ科のゴルゴはそれ以外の空いたところに定植。

こうして人参畝は規則性の低い混作となった。

普通の農家は、こういうことはしない。

整然と、規則性に従って作物を植えて、収穫効率をよくする。

自然栽培では大規模な単作が連作障害を生む一つの大きな原因と見ている。

整然と整列させられ画一化されていることが、植物にとってもストレスになる。

自分らしくありのままに生きたい。これは人間と一緒なのだと思う。

人参が定着しなかった穴は不規則。

その不規則なところに、人参ではなく他の作物を植えることによって、

多様性と不規則性をもたらし、自然界で起こる偶然性に近づける。

これこそが、自然栽培の指し示す方向なのではないかと思う。

こういう非効率なことをするのは、

「農業」を「農業」として捉えていないから。

ただ、この時期まで育ち遅れてしまった野菜たちが無事に育つかどうかはわからない。

冒頭のとおり、白菜はとう立ち。適期に定植できなかった為、自力で結球することができず、そのまま栄養成長から花を咲かせて子孫を残そうとする生殖成長に移行した。

どういうことになるのかということを、自分の肌で知っておかなくてはならない。

ちなみに、こんな研究成果がある。

一般社団法人日本植物生理学会HPより

>>栄養成長から生殖成長に切り替わりには何が作用するのですか?

なるほど!

今日も1日ありがとうございました(^o^)/